FA-78 & G-Booster

バンダイ

1/144 FA-78

1/144 コアブースター

1/144 HGUC RX-78

| 毎度毎度、「長いことかかったなぁ」と思うもんなんですが、今回も長かったですよ。結局半年以上かかっちゃいました。 今回の作品、アイデア自体は相当昔から頭にはあったのです。もう、構想10年くらい。 発想の元はご存知、GアーマーBパーツを穿いた 対ザクレロ戦ガンダムですが、Gアーマーのない世界(劇場版)ではどうしたらいいのか?→コアブースターがあるじゃないか。 とここへ、先の FA-78=ガンダムの正式生産型 という自説が乗っかり、デンドロビウムがちょびっと乗っかってくるわけです。 頭の中で考えてはいても、実際やって見ると、大きさ的に全然コアブースター穿けなかったりするわけで、ブースターはほとんどスクラッチになりました。 搭載した武器も、手が届かなければしょうがないよね ということで、移動ギミックを考えたわけですが、特に図面も引かず現物合わせでガチャガチャやりながらギミックを考えました。というか、ボクのセンスでは、先に図面を描くなんてこと出来なかったです。 ギミック部分などは、出来上がってみればもう少しなんとか出来たかなあと思う部分も出てくるんですが、それは何作ってもいつも出てくるものなので。 趣味で作ってるものを完成させるっていうのは要はギブアップなんですよね。お願いだから、もうこれでカンベンして下さいっていう。 反省点は 次の課題、次の課題と一生繰り越していくんだろうと思ってますが、決して悲観的なんじゃなく、むしろこれがモノツクリの健全な姿勢だと思ってます。 満足したならもう作らなくてもいいでしょ? なんにせよ、ただの頭の中の妄想だったものを、立体にして取り出すことができたっていうのは、意義のあることではあるなと。 壮大なロボットネタはまだいくつか頭の中に妄想があるんですが、次回はとりあえずクルマの素組の予定。こちらも極めるというにはまだまだほど遠い分野ではあります。 ま、一生こんな具合か(笑) 2008.10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| まずはガンダム。FA-78です。 前述のように、幾多のデータ取りの末に決定した、ガンダムの正式生産仕様として自分の中で定義しています。 HGUCのRX-78に昔々のMSVキットを着せていくというのが基本の工程ですが、当然そのままで使えるというわけではありません。また、G.F.F等を参考にし、デザインも変更していますので、胸部と左腕シールドなどはスクラッチしています。左腕シールドのビームサーベルは独自アイデアです。すねの部分がほぼそのまま使えたのはラッキーでした。 背部ロケット砲は設定通りだと動きが単純すぎるので、シリンダーでスライド可動するように変更、右腕ビームキャノンは砲身を作り直し、照準器を追加。設定ではこのキャノンのトリガーを指で引くようになっていますが、腕部に直接接続した火器をMSの指でトリガーしなくてもいいだろうということで外しています。 塗装はいわゆるスプリンター(スプリッター?)迷彩。光が当たる部分を濃い色で、当たりにくい部分を薄い色で塗るというこの迷彩は、遠近感が掴みにくいという宇宙空間に有効な迷彩なんじゃないかと思って採用しました。科学的、実例的根拠はありません。あしからず。 マーキングは小説版としてこれも独自にでっち上げ。右肩のペガサスのマークはアムロのパーソナルマークではなく、戦艦ペガサス(ジュニア)搭載機の部隊章です。 PJ-1というのは作戦時のコールサイン。ペガサスジュニアの1番機です。いずれも公式の設定に基づくものではありません。こちらもあしからず(笑) その他諸々ありますが、より詳しくは制作記の方で。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そしてブースター。Gブースターと名付けました。 たまに行われるガンプラ旧キットの再販の際に、すぐに品切れになってしまうアイテムの一つに『コアブースター』があります。理由としては人気があるというより、生産数が少なく、再販のなかでもまた、数回おきにしか販売されないという希少性にあると思います。 数年前の再販の折に、コイツを3つほど確保していたんですが、その時点で既に今回のアイデアはありました。ただ、満を持して、さぁ!と取りかかってみると、予想してたよりもずっと小さい! 横幅ちょっと広げてやったらイケるんじゃない? なんて甘く考えてたんですが、実際は縦方向もだいぶ伸ばさなければならず、ボディはほぼスクラッチとなりました。使えたパーツといえば、機銃の付いてる前縁部は2機分のパーツで幅を広げて使用、尾翼はちょっとだけ加工して使用、脚柱はほぼそのまま使えました。こんくらいです。 『0083』のデンドロビウムはちょっとやり過ぎと思うのですが、もうちょっと現実的なものとして、手持ち火器のプラットフォームというのはあってもいいんじゃないかと考えました。当初はただ漠然と、機体にビームライフルとバズーカ付けとけばいいや と考えたのですが、やっぱ武器はスマートに掴みたいよねということで、スライド&回転して掌に収まるギミックを考案。 可動方法には再考の余地があるのですが、アイデア自体はまずまず気に入っています。 こちらも、より詳しくは制作記の方で。 |

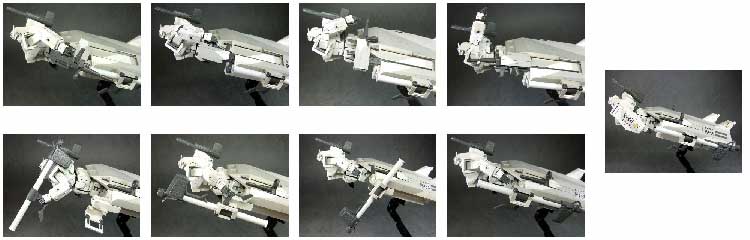

火器装備シークエンス。右から左へごらんください。

|

|

| フルアーマーガンダムといえば、増加装甲が全部取れて、中にはRX-78がそっくりそのまま入っているということになってるはずですが、これに関しては異議アリです。 耐弾性の向上のため装甲を分厚くするとしても、それは新規で新しいものを一枚取り付け、増加した質量をフォローするため、出力の大きなエンジンを積んだり、燃料を増やすべきです。頑丈な装甲を手に入れたとしても、ノロくなってしまったのでは意味がありません。 「1年戦争はモノコックボディだ!」とはいっても、関節機構があるのならメンテナンスの便宜上、基本フレームというのはあるはずで、それをそのまま使えるようにしてやれば、短期間・低コストでの対応が可能です。 よって、今回のFA-78はほとんどの装甲が外れません。付け切りです。外せるのは右腕ビームキャノン、左腕シールド、そしてロケットランチャーを含めた背部ザックなどの兵装に限られます。 背部ザックにはエンジンは搭載されておらず、そのほとんどがロケットの燃料タンクスペースと想定しています。ロケットランチャーは単純・安価な火器ですので、弾丸がなくなり燃料もなくなれば、場合によっては捨てることも可能です。 これらの兵装を取り外した後に、ビームサーベルラック付きのランドセルと、手持ちのビームライフル/バズーカ、GMにも装備されている連邦軍標準シールドといった、RX-78と同じ装備をする事が可能です。 フル装備状態ではなく、臨機応変に装備を変える必要がある場合や、大きく目立つ連邦十字章を掲げ、プロパガンダ的意味を持たせた作戦に参加する際に用いられたものと考えます。 |